通过网络这个平台来祭奠逝者的产品并不少见,然而其中成功的产品就少之又少了。其中一个原因是在大的文化背景中,死亡和祭奠具有一定的特殊性。当然,从现实来看,另一个原因就是,这些产品并没有拥有吸引公众的特质。

从2012年年底开始,新浪微博上的一个账号“逝者如斯夫dead”受到了前所未有的关注--这个专门记录微博上逝者的账号被媒体报道后,在圣诞节当天登上了微博热搜榜第一位。“逝者如斯夫dead”首次发言是在2011年7月,刚刚创始的几个月,微博的更新没有固定规律,曾经几个月来都没有一次发言。从2012年开始,该微博逐步找到了相对固定的更新频率。

(网站The Tweet Hereafter记录了社交网站Tweet上逝者最后发布的文字。)

2012年的大部分时间,博主更新的逝者信息并没有迎来太多的回应,转发和评论数并不算多,只是随着时间推移略有增长。直至圣诞节登上搜索排行榜后,“逝者如斯夫dead”发布微博的平均转发量维持在了三位数。2012年12月27日,博主在果壳网创意科技小组发表文章《0到新浪微博综搜榜第一》,讲解自己的这个微博从起步“不买粉、不营销、不炒作”到最终取得良好公共效果的历程。

在这篇文章中,博主小林列出了自己正在运营的两个热门微博(@逝者如斯夫dead@作业答案来了,后者主要面向在校学生,收集网友不会做的习题,发布出来请会做的网友来提供答案),从微博搭建、内容创新谈到宣传传播的技术细节和个人思考。《南方人物周刊》报道中,一位读过此篇文章的记者表示困惑:为什么这样的总结看起来像是一个“技术贴”,而不是之前人们所理解的“人文关怀”?

小林运营这个微博的初衷是“单纯地想做个互联网产品而已”,既然是“产品”,自然需要“技术”支撑。同时“产品”和“人文关怀”显然并不互相违背,或者更进一步来说,通常拥有了人文关怀的生产者才能打造出更好的产品。

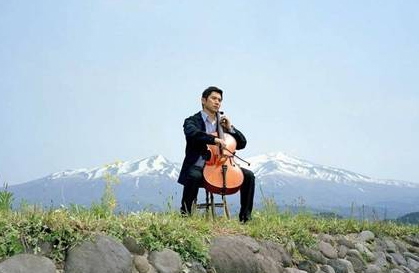

(小林用日本电影《入殓师》中的一幅截图作为“逝者如斯夫dead”微博的头像。)

在接受《广州日报》采访时,小林说,他想用微博给读者呈现故事,而不是哀悼。是的,翻看“逝者如斯夫”的微博常常会让人五味杂陈。一些抗争许久、最终不敌病魔的逝者在生前的微博中流露出不惧的坚强;一些选择结束自己生命的人,在微博中用自己的方式和世界告别;一些生命意外逝去后,他们的家人通过逝者的微博发布意外事件的解决结果,或者悲愤地斥责处理不公后却没有再更新下文;一些微博保留着它们的主人的最后一次更新,最后一条微博的发布时间停留在2010年、2011年、2012年,再没有变化。

一位16岁的广西学生因车祸丧生,2012年3月24日凌晨,他更新了自己最后的一条微博。几天后,2012年4月1日愚人节,他的朋友用他的账号发布了一条“兄弟们愚人节快乐~阿兆在下面也会过愚人节的~”,细心的朋友发现,发完这一条微博,这个账号发布的微博总数就是809条了,朋友在这条微博的后面写道,希望这个数字能让大家“不要忘记他生日是8月9日”。

海涅曾说,每个人就是一个世界,和他一起生长,跟他一起死亡,每一座墓碑的下面都埋葬了一部世界史。在回答“死亡对你来说是什么”这个问题时,小林说:“一个世界没了,对你来说那很严重。”

谁都不想被世界遗忘。在互联网上给陌生人扫墓,也许,不经意间会拨动你的内心。

京公网安备 11000002000018号

京公网安备 11000002000018号