冀玉华:观众朋友,大家好!《家园》节目又如期和观众见面了。在上一期节目当 中,我们同两位专家一起探讨植物学上兰花,兰花与民俗以及兰花与名人轶事等,感觉是意犹末尽,就像兰花的香气,袅袅不绝。因此今天我们想继续探讨一些有关兰花与文化的方方面面的联系,以及古老的兰花能够为今天的物质与文化建设贡献些什么。我们还是先介绍两位嘉宾。这位是江苏南通师范学院副院长、《兰文化》一书的作者周建忠教授,这位是在花卉种植方面颇有造诣的社科院林科所专家李潞宾博士。欢迎两位学者的光临。从两位学者的身份看,正好代表了兰花所包含的两种属性,一位是见长于植物学方面的研究,另一位则是专攻文化范畴的学者。但我们知道,由于兰花特殊的文化内涵,这两方面又可以融会贯通的。大家都看过邮票,邮票是使用人群最多,流传最广泛,又非常具有收藏价值的一种文化产品,我国于1988年发行过一套特种邮票,曾对传播中国的兰文化发挥了特殊的作用。

冀玉华:观众朋友,大家好!《家园》节目又如期和观众见面了。在上一期节目当 中,我们同两位专家一起探讨植物学上兰花,兰花与民俗以及兰花与名人轶事等,感觉是意犹末尽,就像兰花的香气,袅袅不绝。因此今天我们想继续探讨一些有关兰花与文化的方方面面的联系,以及古老的兰花能够为今天的物质与文化建设贡献些什么。我们还是先介绍两位嘉宾。这位是江苏南通师范学院副院长、《兰文化》一书的作者周建忠教授,这位是在花卉种植方面颇有造诣的社科院林科所专家李潞宾博士。欢迎两位学者的光临。从两位学者的身份看,正好代表了兰花所包含的两种属性,一位是见长于植物学方面的研究,另一位则是专攻文化范畴的学者。但我们知道,由于兰花特殊的文化内涵,这两方面又可以融会贯通的。大家都看过邮票,邮票是使用人群最多,流传最广泛,又非常具有收藏价值的一种文化产品,我国于1988年发行过一套特种邮票,曾对传播中国的兰文化发挥了特殊的作用。

兰花——国家名片

邮票大约是一种面积最小的印刷品了,它不仅印制精美,更重要的是它所承载的内容从古至今,从自然到人文无所不包,加之它可以流通到所有有人群的地方,成为人类传递情感、交流思想的使者,因此被誉为“国家名片”。

1988年12月25日,我国发行了《中国兰花》特种邮票,小小方寸把中国兰花送上上了绿色邮路,世界多了一条了解中国名兰与兰文化的途径,中国兰花的馨香也就随着小小方寸飘向全球。

这套兰花邮票采用中国传统的诗书画相结合的艺术表现手法,其中蕴含着深厚的中华文明内涵,因而受到中外人士的热爱。1989年7月,《中国兰花》邮票在法国佩里格举行的国际第三次政府间邮票印制会议上,被评为最佳胶印邮票奖,成为中国邮票印刷首次在国际获奖的邮票。

冀玉华:这套邮票的确十分精美、古色古香,那么周教授您怎么看待它所包含的文化信息呢?

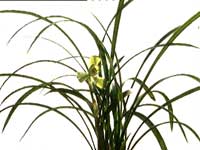

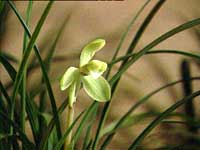

周建忠:这套兰花邮票以千百年来备受中国人民喜爱的传统名兰地生兰中栽培历史悠久的春兰、蕙兰、建兰、墨兰、寒兰为创作素材,设计者着力以中国兰花婀娜多姿的叶片,傲霜斗雪的气骨,具有完整人格化的白色或绿色素心之花的名兰为基础,反映中华民族屹立于世界民族之林的独特民魂。兰花邮票画面精选中国名兰中的大一品、龙字、大凤素、银边墨兰,小型张选用红莲瓣精品兰花。票面上配有诗文,整个票面设计采用诗画搭配,草体书法,犹如兰画整体中的题款。不同姿态的兰花,配长短、诗意不同的诗句,诗则选用唐宋明清时代和朱德元帅的咏兰名诗佳句。例如龙字票配宋代诗人杨傑的诗“春兰如美人,不采羞自献。时闻风露香,蓬艾深不见”,使诗画融为一体,妙不可言。大一品票则选用清代诗人何绍基《素心兰》诗中的第五、六句,“香逾淡处偏成蜜,色到真时欲化云”,以简洁的诗句注释馨香飘逸的蕙兰名品“大一品”,实乃画龙点晴,直露要旨。银边墨兰票选用的是唐太宗李世民的《芳兰》诗,“日丽参差影,风传轻重香。会须君子折,佩里作芬芳”,使人在诗画俱佳的搭配中慢慢体会绿如翡翠的墨兰芳姿。“大凤素”票面的诗画搭配更具匠心,诗句选用明代张羽的《咏兰诗》“泣露光偏乱,含风影自斜。俗人那解此,看叶胜看花。”在诗情画意中把建兰香、色、韵、神表现得淋漓尽致。小型张在春兰名品红莲瓣旁配以朱德元帅《咏兰诗》“幽兰吐秀乔林下,仍自盘根众草旁。纵使无人见欣赏,依然得地自含芳。”使这套邮票突破了传统兰文化的古朴,更增添了几分现代的朝气。一套五枚方寸,兼容了中国传统的诗书画艺术,不仅诗画相得益彰,更增加了思想和艺术内涵。

冀玉华:兰花在戏曲、民歌中出现的频率也是很高的,例如几乎在所有舞台艺术中,兰花指都被广泛应用,如何解释这种不同艺术间相互渗透的现象?那么中国兰文化成型于何时?又是怎样形成的呢?

周建忠:兰花的形姿味与兰花文化是密不可分的,如果抛开兰花的文化内涵,恐怕兰花的身价就要大减了。但是反过来说,正是由于有了兰花的形姿味,加之中国古代特有的哲学思辩,使植物学上的兰花与文化学上的兰花融为有机的整体,而且无法剥离,才形成了中国特有的兰文化。兰花虽然是自然界里的一种植物,但由于兰花的色、香、形、姿之美,历代文人对兰花情有独钟,并赋予它一种气质、一种风格、一种个性,因此兰花又成为文学创作中的重要题材,一些文人采兰育兰,又赏兰写兰。从这些文人的创作文体而言,有诗、有词、有曲、有文、有小说、有戏剧;从表现手法而言,有咏物、有题画、有寄托、有比兴、有寓言,从而成为中国文学有机的组成部分。其中历代咏兰的诗词是“兰文学”最突出的部分,从历史上看几乎所有的名人、文人,都有咏兰之作。

兰花的历史――人文学、兰花的审美价值

兰花又是一种文化。古人把兰与松、竹、梅并称为“四友”、“四君”,但“竹有节而无花,梅有花而无叶,松有叶而无香”的缺憾,使人们对“有节、有花、有叶、有香”的兰花情有独钟。人们从兰花天生丽质的外形上,又赋予她高洁、独秀、气节等人文气质,于是兰花就有了人的灵气,人的思想,人的道德,人的情操。

据说孔子为了推行自己的政治主张而周游列国,最终无功而返,在深山幽谷之中,见芳兰独茂,喟然叹曰“兰当为王者香”,于是停车鼓琴作《猗兰操》,自伤不逢时,托词于兰。但正是“王者香”一词把兰文化定位到极高的程度,几千年来成为人们对兰花品性的最高评价。

古人认为,花品有高下之别是天地所赋,兰花生长在穷山僻野却奇香扑鼻,人们称她为“香祖”、“国香”、“王者香”、“天下第一香”,但人们也观察到,她具有不与群芳邀宠,不求闻达于世的自然品质,而这正是古人认为正人君子所应具备的品质,于是花品与人品就自然地融合起来了。古人就从来不把香浓如茉莉、栀子等花木比为君子,也不会把美艳如桃花、杏花的花木称作君子,因为在古人看来,它们的天然属性中缺乏君子所具备的美德。由此看来,古人是先定位人品、人格,再从自然界中寻找定位的参照物,比如花木,于是就有了借花喻人,以人拟花的中国特有的赏花文化。

冀玉华:在中国传统文化中,花卉是怎样与人性化融合起来的呢?或者说人性又是怎样借助花的品性得到正负两方面的扬弃的呢?

周建忠:从古人对君子品德的定位寻找自然界与之相通的物质进行类比,例如:兰花生于深谷,无论有没有人她都散发着清香,而君子修道立德,不论是否穷困都不改初衷;从绘画的角度看,绘画中的兰花和植物的兰花是不对应的。绘画学上的兰花从最早定型一直到现在几乎没有发生变化,而生活中的兰花则是千奇百态,上万个品种,上十万个品种都有,而传统的兰花只有最原始的画法,这说明画兰仅仅是为了表明一种精神寄托,而这些兰花在植物学上也可以说是没有什么名贵的品种,真正名贵的兰花可以说和艺术家笔下所画的兰花是有差别的。无论是吴昌硕、潘天寿,包括高冠华,上海好象还有几个著名的画家,几乎每个省都能说出几个人,他们笔下的兰花没有一个是完全按照植物学的进程,他们就是在精神上面,而这一现象和什么呼应起来呢?和所有的文学,古典诗词、文章、散文,一直到现在的散文,全部走的这个路子。就是说真正的兰花什么样子,文人并不在乎。贾平凹写兰花,我可以判断他根本不懂兰花,他就是按照传统的意象,传统的方法写了一个采兰,就是他说的在哪个地点采到兰,这个地点根据种兰的基本的植物学知识,这也是不对的,他说在瀑布冲得很大的地方旁边采兰就不对。兰花是在离瀑布还要远一点的地方,如果说是水很大的地方兰花是不能生长的,兰花是很娇贵的,然后他对兰花和兰草他也没搞清楚。所以我判断他也只是追求传统的兰文化。那比如说陈之藩,他在台湾是非常有名的,可以说是大师级的人物,现在在美国,他的《失根的兰花》是选在台湾中学课本里的,而他的《失根的兰花》用的意象是郑所南的,既画兰不画根,失根的兰花。他写他是大陆的人,然后漂泊到美国,生活过得再好,他也有一种眷恋情绪,这个就是一种在兰文化里寻求民族操守的一个演变。就是到了我们这个时代,到了“一国两制”这个年代,兰花在里边发挥的作用已经变成一种眷恋意识,我看他写的兰花,他本人也不是太懂兰花的,也就是一般的,这就是在文学领域里的兰花几乎都走的这条路子。

冀玉华:是不是仅仅把兰作为一种象征意义,寄托了文人的某种情感在里头?

周建忠:对。但是真正懂兰花的人写兰花就达不到这种感人的境界。

冀玉华:您觉得兰花同其他的花相比,它最特殊的方面是什么?

周建忠:最特殊的大概是它的精神追求与影响了,兰文化是不受植物学发展进程制约的,而始终停留在古人,特别是孔子对兰花的定位上。如果上升到理论来讲,社会生产力、生产进程不断发展,而意识形态是相对滞后的,而意识形态里边带有传统的东西,它积淀是非常深厚的。这里我讲到美国的那个华人学者陈之藩,对他来说这个传统是看不见,是密传的,是信息密码传在这里边,这样就是说我们的生产进程是不断向前发展,运作已经到了前所未有的地步,但是它的传统的这种意象,精神追求的力量,还完全笼罩在整个兰文化界。

冀玉华:兰文化从古到现在没有什么太大的变化,这是什么原因?

周建忠:应该这样说,就是特别在宋代、宋元以后,兰花和人的品德操守结合在一起以后,兰花就有了一种定位,这以后,画画的人、写诗的人就不再去观察自然界中兰花发生了什么变化,这样一代代人画兰花就这样传下来了,

冀玉华:从画到画,而不是从自然中画兰?

周建忠:对。就是这些教人画画的书我已经找了十几本,其中画的兰都不是生活中的兰花,就是在一开始画兰的时候,他已经把画兰从构图,从兰谱上,从兰经上定位了。这个定位就是跟孔子对兰的评价有关系,就是说在画兰的时候,他形成这种定位,他很自然而然地后代人就按照这种方式去画兰。

冀玉华:所以几千年来就很少能有人再超过,再逾越这个高槛?

周建忠:对。在这个传统里边很少有变化,只有少数比较怪的诗人、画家,比如朱耷,他画的一幅兰就很怪,象这种就很少,他已经超越传统了,

冀玉华:他是带有对现实的一些感怀在里边,明显带有对现实不满的一种情绪在里边。

周建忠:对。但是他这个人就是受到郑所南无根兰的情绪影响,没根,是他的一个画风,是无土无根,而且强烈表现个性,在宋末元初,他是对当时改朝换代的一种心理上的反抗,就是说表现一种民族操守,就是忠于宋王朝,我和你元统治者不合作,那我现在虽然入元了,那我还坚持我的民族操守。

冀玉华:到明末清初,又有扬州八怪,似乎也是借用了郑思肖的理念,就是把爱国情操和兰的情操给揉合在一起了。

周建忠:这种情绪跨了很多时代,从宋末元初,到元末明初,到明末清初,就一以贯之。在改朝换代之际出现的这种文化现象上的雷同,正是封建文化中忠君以及不仕二主观念的体现,这在士大夫的世界观中相当有地位,而他们也是借兰来类比,借植物特征来寄托情感,抒发情怀。当然画无根之兰的人肯定十有八九是境遇不好,或者是个性很强。正因为本意不在画兰而在言志,所以他们所画的兰花从植物学角度象不象就不那么重要了。

冀玉华:所以象这种兰画得已经慢慢脱离了生活当中和自然当中的兰,变成一种社会化的兰和人格化的兰。

周建忠:对对,那么就是说,所有的兰谱都已经对兰花进行了定位,而这种定位就是跟孔子对兰花的评价以及很多民俗、图腾、巫术中的一些传说和故事联在一起有关系,正因为绘画这样定位,对诗词也产生了同步定位。在许多诗词里边,写诗写词的人他可以对着画家画的兰来发表意见,同时他又根本不会画,也没看过,他写诗咏兰,就是咏的心中的兰,说不定他也不懂兰花,但是他照样有寄托。只有极少数既能写诗,又能画画,还能种兰花的人,就发现植物兰与文化兰的差别,宋代像苏轼,像黄庭坚他们都已经发现这个问题了。所以黄庭坚很有意思了,就是也写诗也画画,同时写了一个就是兰该怎么养。

冀玉华:那就是说他们能够把人格化的兰和植物学上的兰能够统一起来?

周建忠:对对。我想就是黄庭坚防止后人以为他不会不懂种兰,于是干脆也种兰,同时告诉你兰该怎么种,现在就找到了这个。但是他的诗,看上去和别人的一样,这样我就觉得诗词是一个系统,绘画是一个系统,这两个系统是互相影响,如果追溯至上边,就是对兰花定位比较早,它作为一种植物,过早地介入了高层的贵族生活,所以造成了这样一个传统,再加上孔子他对兰花的定位,都已经奠定了兰花的人格象征和高级操守,以及它那种与众不同的品味。他这一个“王者香”太大气了,定位两千多年没有人能够逾越。我认为,除了兰花,其他植物在植物学与文化学方面是同步的,而兰则不同,兰文化的发展远远滞后于它的植物学的发展,兰文化就好像文化中的古董,越古越有价值。

冀玉华:但是兰花毕竟是一种非常美丽的观赏花卉,因此,自古以来无论是民间还是王室,兰花都得到人们的钟爱。有一些地方,把兰花作为自己城市的象征。

浙江绍兴

古往今来,绍兴人植兰、赏兰、品兰、爱兰世代相传,今天绍兴人把兰花作为家乡的市花,延续着对兰花的钟情和热爱。

根据群众的要求,1984年我们市人大常委会决定把兰花作为我们市的市花。之所以把兰花定为我们市的市花,因为兰花它的品性高雅,兰花朴实无华,它不畏来严寒,四季常青而且非常纯正清香……。我们绍兴是一座历史文化名城,它已经有7000多年的史。这里曾经是古代越国的国都,当年越国的国王就曾经种过兰花。越文化也是中国的古代文化之一,我们的越文化其中一个非常重要的特征就是它坚忍不拔、艰苦奋斗,就是越王当年十年生聚,十年教训,所以越文化的精神刚好和兰花的品格相吻合。

绍兴人养兰,不仅仅是为了卖兰,他们对搜集名贵兰花品种,培育研究发展兰花文化也有着深厚的兴趣。目前在全国国兰众多种品种中,绍兴选育的品种就达300种之多,占全国国兰品种中二分之一,是名负其实的“兰花之乡”。

金定先是绍兴著名的养兰大户之一,也是绍兴养植珍贵名兰品种最多的养兰户,过去,他一直把精力放在收集传统品种,发掘新品种上,近年来他开始注重兰花与兰文化的研究,并正在积极筹建兰文化示范园。据说绍兴像金定先这样的种兰、养兰大户就有上千家,

在金定先先生家中。记者巧遇来自台湾的台湾国兰联合总会会长何陆壹先生,据何会长介绍,他属下现有会员2000多人,全台湾种兰养兰者有20多万人。两岸民间的兰文化交流十分热络。何先生说,他几乎每个月都要来大陆两三次,每次都要采购大约上百万元的大陆兰花带回台湾,经过自己的精心培育,再与台湾的兰友互通有无。

李潞宾:我国台湾地区气候温热,空气潮湿,是兰花生存的理想环境。20世纪60年代中期,台湾几乎家家养兰,当时卖一盆兰花,大约等于一个月的工资收入。70年代后台湾兰花得到了飞速的发展,目前台湾已拥有15万个以上的小型国兰兰园和500个洋兰兰园,投资者达20万人以上,多年来,台湾一直以兰花出口而著称于世。大陆在兰花培育上虽然历史悠久,由于历史原因发展较晚,从改革开放以来,起步不过20年,在兰园的数量上虽然比不上台湾,但民间种植与经营兰花者遍布全国,尤其是具有“名士之乡”美誉的浙江已经形成了一个兰文化大省,被称为植物王国的云南形成我国兰花的资源大省,有100多万养兰种兰专业户的四川,成为全国的种植大省,每年兰花出口量最大的广东成为我国兰花业发展的经济大省。

兰花与精神文明建设

古今中外、文人志士,都知道兰花是世界上最名贵、最高雅的花卉,几千年来以“第一香”、“香祖”、“国香”享誉天下,独一无二。兰花还有“三美四清”之誉,即花美、叶美、香美,和气清、神清、香清、韵清。它不仅具有外在美、自然美、形态美、品性美、气质美,是活的品,具有很高的观赏价值,而且能使人清心开窍,身心健康,益寿延年。它质朴纯真,朴实无华,无媚态俗气,无天生奇色,却可以引人入胜,庭院阳台养春夏秋寒等几个品种,既美化环境,又可终年欣赏兰的的仙姿,四季可闻兰香,月月赏花,时时赏叶,以兰陶情。古人以兰的香色姿韵比喻人的高尚品德,把栽培兰花称为君子之事。

兰花所代表的含蓄而旷达,清耿廉洁,自尊自持的素质,正是中华民族崇尚的优秀品德,形成为一种文化,为表现民族优良品质的文明形象的物。诗人佳话里“诗词丹青”,画家笔下的“笔墨不辍”,历代文人志士写出的许多清秀文章,具有特色的融华夏道德修养于赏兰、品兰之兰文化,成为人们寄托一切美好事物的表现形式,比喻与兰一样清芳高洁的品质。

养兰、爱兰、赏兰是社会文明的象征,人们从兰花的“清耿廉洁”、“幽香四溢”、“无私奉献”的品性中得到启示,接受熏陶,吸收精神气质、激发忠勇不屈的民族性格,唤发心灵的纯真,追求善美,清清白白做人,堂堂正正为官,象兰那样坚贞挺拔,勤奋工作,不怕困难,为国为民无私奉献。

冀玉华:目前国际兰花市场是一种什么样的趋势?

周建忠:目前世界上被引种的热带兰,就是我们经常说的洋兰,它的数目相当庞大,而同热带兰野生亲本杂交培育成功的杂种更是不可计数,就栽培历史来讲,欧州人种植兰花的历史要比我国晚400余年,但由于他们一开始就以商业经营为目的,受市场需要的支配,引种野生兰的规模和培育新品种一直居世界前列。就目前而言全世界被引种栽培的野生兰已达300属,3000种以上,人工培育的兰花杂种则在4万种以上。当今世界每年花卉消费额已突破千亿美元。

李潞宾:国外的兰花业始于英国,而英国栽培兰花之风是从1600年以后才开始的。1889年,英国成立兰花协会。美国“兰花热”从1837年以后开始的,最初栽兰和建立温室的是勃特和沃尔德。在日本,自1894年建立兰花温室之后,养兰之风逐渐普及。全球到20世纪20年代养兰已形成热潮。在欧洲大陆,法国、西班牙、瑞士、德国等国家也一直是世界养兰大国。日本兰艺素来发达,既是养兰大国,也是生产和出口兰花的大国。每年的兰花消费在1亿美元左右。兰花生产几乎都通过现代化的大生产进行,日本兰花的产品多为盆花和切花,成本低,包装好,售价合理,在国际花卉市场上享有很高的声誉。美国每年自产自销的兰花也在1亿美元以上,同时还从国外进口约1000万美元以上的盆花和切花。传统的美国养兰业以西洋兰为主,20世纪80年代初期,东方兰花逐渐得到养兰爱好者的青睐,致使东方兰花行情看涨并有持续上涨的热头。泰国过去以种水稻为主,后来改变农业产业结构,增加了兰花生产,鲜切花出口量高达2亿株以上,每年兰花生产收入约在6000万美元左右,兰花生产业与旅游业成为支撑泰国经济发展的一大支柱。新加坡虽然土地面积很小,但它用鲜花来覆盖国土,出口的万代兰以量大质高饮誉世界。在国际花卉市场上,对国兰名贵品种的竞争相当激烈。以盆花为例,宋梅、水仙瓣大约合1万5千元人民币,绿英、大富贵约2万元,翠盖约2万5千元,绿云高达20万元,铁骨素4300元,这些价格在近几年中基本保持稳定并略具上升趋势。当今世界每年花卉消费额已突破千亿美元,我国兰花业的发展,虽然历史悠久,但多年来市场规模很小,能够形成商品的兰花占据市场还主要是国兰,近年来随着祖国的改革开放,人们的生活水平发生了明显的变化,在日常生活中人们更加注重生活质量,养殖兰花成为显示人们工作、生活、学习水平高低的一个指标。

冀玉华:没想到作为植物的兰花能有这么高的身价。国兰与洋兰相比,又独具特殊的文化优势,如果转化为商品,是不是可以产生更多的附加值呢?

周建忠:这是完全可以肯定的。目前全国许多地方都建立了兰园、兰室、兰圃,各地名园荟萃,已经基本形成兰花资源基地、生产基地、文化基地和进出口基地四大部分。随着国兰的商品化,带有商品意识的现代兰文化正在形成,中国兰文化会得到进一步的弘扬,这种文化的附加值很难计算,但肯定是相当可观的。国内不少省、市都有兰花学会,一批兰花报刊相继诞生,目前仅国内发行的有关兰花的刊物大约十余种,完全可以成为兰花市场的媒介。以兰花为主的摄影作品、邮票、画册、书刊、歌曲、电视剧,应运而生。以兰命名的企业,以兰打出的商标,以兰为面的色装图案应有尽有。随着各种兰花组织、花会活动和评审团体的诞生与发展,各家会纷纷举办“兰展”或“兰花品种评审会”这样就可以促进专业经营者和业余爱好者把自己培育的新品种拿出展示,参加评比,最终也会有一部分进入市场。当今网络兰花也十分普遍,兰花爱好者足不出户就可以进行远距离的交流,甚至交易,这也是让兰花爱好者感到兴奋的现象。

周建忠:这是完全可以肯定的。目前全国许多地方都建立了兰园、兰室、兰圃,各地名园荟萃,已经基本形成兰花资源基地、生产基地、文化基地和进出口基地四大部分。随着国兰的商品化,带有商品意识的现代兰文化正在形成,中国兰文化会得到进一步的弘扬,这种文化的附加值很难计算,但肯定是相当可观的。国内不少省、市都有兰花学会,一批兰花报刊相继诞生,目前仅国内发行的有关兰花的刊物大约十余种,完全可以成为兰花市场的媒介。以兰花为主的摄影作品、邮票、画册、书刊、歌曲、电视剧,应运而生。以兰命名的企业,以兰打出的商标,以兰为面的色装图案应有尽有。随着各种兰花组织、花会活动和评审团体的诞生与发展,各家会纷纷举办“兰展”或“兰花品种评审会”这样就可以促进专业经营者和业余爱好者把自己培育的新品种拿出展示,参加评比,最终也会有一部分进入市场。当今网络兰花也十分普遍,兰花爱好者足不出户就可以进行远距离的交流,甚至交易,这也是让兰花爱好者感到兴奋的现象。

冀玉华:有关兰花的话题恐怕会越聊越多,虽是挂一漏万,但节目的时间总是有限的。希望观众朋友通过这两期节目,了解兰花,喜爱兰花,用兰花的花品、性格,点缀我们的生活,陶冶我们的心灵,使我们的生活充满兰的芬芳、兰的高雅。再次感谢两位嘉宾给我们带来了那么多姿多彩的兰花芳姿,以及丰富多彩的兰花文化。也感谢观众朋友对《家园》节目的喜爱。观众朋友,再见!

|